Oh, doch – da ist noch genug zum Lesen. Der Stapel wächst und wächst. Und eigentlich sollte man meinen, es wäre sowieso genug Zeit zum Schmökern und rezensieren geht ja auch immer. Leider waren meine Kunst- und Musikprojekte in den letzten Monaten so zeitaufwändig, dass nur wenig für den Kulturjournalismus blieb, zumal die meisten Konzertrezensionen ja auch noch wegfielen. Trotzdem hatte ich einige Neuveröffentlichungen auf dem Tisch, die mich sehr interessiert haben und die zumindest jetzt in einer Kurzvorstellung auf dem Blog einen Platz finden sollen. Und sicher gibt es auch eine Zeit nach Geschenken und Weihnachten (das neue Jahr scheint ebenso still zu beginnen…), die man mit Lesen ausfüllen kann. Vielleicht ergänze ich den Artikel nach Weihnachten auch noch, denn auch diese vier Bücher sind nur eine Auswahl aus meinem Stapel…

Was leider angesichts eines übermächtigen Herrn L. von B. aus B. mit seinem 250. Geburtstag etwas in den Hintergrund geriet, ist, dass wir nach 2018 erneut ein Bernd-Alois-Zimmermann-Jahr hätten würdigen können, nämlich im Jahr des 50. Todestags eines der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Schon 2018 habe ich einen Beitrag zu Zimmermann geschrieben, anlässlich seines 100. Geburtstages und der Veröffentlichung „con tutta forza“ von Bettina Zimmermann im Wolke-Verlag. Das ist ein gewichtiges biografisches Werk, das von der Tochter ebenso liebevoll wie informativ zusammengestellt wurde und uns vor allem die Persönlichkeit des Komponisten im (musikalischen wie privaten) Alltag, in Schrift und Wort nahebringt. Nun gibt es in der Komponisten-Serie im Laaber Verlag ein Buch, das quasi die perfekte Ergänzung dazu darstellt: Der Musikwissenschaftler Jörn Peter Hiekel widmet sich dem Komponisten im Kontext der musikalischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts, die ja Zimmermanns eigene Werkentstehung beeinflusst haben, aber eben genauso strahlte Zimmermann selbst auch auf ganze Komponisten- und Kulturgenerationen aus. Die unglaublich einzigartige, starke und auch widerständige Musik im 20. Jahrhundert zu verorten, eine Position oder einen Platz dafür zu finden, ist zwar eine Aufgabe, der sich Hiekel in diesem Buch zwar mit Lust stellt (und das macht auch Freude zu lesen), aber bald drängt sich eine Art Scheitern in der Fülle der Aspekte auf, die aber fast schon wieder dem Werk Zimmermanns als so immanent zuzuordnen ist, dass völlig logisch erscheint, dass man mit diesem Komponisten niemals „fertig“ werden wird. Die Kraft seiner Musik zeigt sich überdies erst recht, wenn Hiekel verschiedene Stücke, Aussagen oder Ästhetiken seiner Musik etwa mit Bach, Stockhausen, der Jazzmusik oder Adorno konfrontiert und zu dem erstaunlichen Schluss kommt, dass Zimmermann unter all diesen Perspektivwechseln bestehen kann, da die meisten dieser Einflüsse ohnehin von ihm schon selbst offen oder im Denken verhandelt sind. Kein Zimmermann-Werk etwa kommt ohne ein reflexives Denken über Kontrapunkt oder Entwicklung aus, keines aber auch ohne tief greifenden Ausdruck und Aussage. In Hiekels viele Aspekte wie Literatur, Film oder Philosophie einbindender (und nicht unbedingt für den Laien immer leicht zu folgender) Darstellung steht man am Ende vor einer in Ganzheit leuchtenden künstlerischen Person und bedauert nur aufrichtig, dass in diesem Jahr kaum eine musikalische Würdigung möglich war – Tonträger müssen es richten und hier und da finden sich auch im Rundfunk oder in den Mediatheken interessante Beiträge.

Was leider angesichts eines übermächtigen Herrn L. von B. aus B. mit seinem 250. Geburtstag etwas in den Hintergrund geriet, ist, dass wir nach 2018 erneut ein Bernd-Alois-Zimmermann-Jahr hätten würdigen können, nämlich im Jahr des 50. Todestags eines der wichtigsten Komponisten des 20. Jahrhunderts. Schon 2018 habe ich einen Beitrag zu Zimmermann geschrieben, anlässlich seines 100. Geburtstages und der Veröffentlichung „con tutta forza“ von Bettina Zimmermann im Wolke-Verlag. Das ist ein gewichtiges biografisches Werk, das von der Tochter ebenso liebevoll wie informativ zusammengestellt wurde und uns vor allem die Persönlichkeit des Komponisten im (musikalischen wie privaten) Alltag, in Schrift und Wort nahebringt. Nun gibt es in der Komponisten-Serie im Laaber Verlag ein Buch, das quasi die perfekte Ergänzung dazu darstellt: Der Musikwissenschaftler Jörn Peter Hiekel widmet sich dem Komponisten im Kontext der musikalischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts, die ja Zimmermanns eigene Werkentstehung beeinflusst haben, aber eben genauso strahlte Zimmermann selbst auch auf ganze Komponisten- und Kulturgenerationen aus. Die unglaublich einzigartige, starke und auch widerständige Musik im 20. Jahrhundert zu verorten, eine Position oder einen Platz dafür zu finden, ist zwar eine Aufgabe, der sich Hiekel in diesem Buch zwar mit Lust stellt (und das macht auch Freude zu lesen), aber bald drängt sich eine Art Scheitern in der Fülle der Aspekte auf, die aber fast schon wieder dem Werk Zimmermanns als so immanent zuzuordnen ist, dass völlig logisch erscheint, dass man mit diesem Komponisten niemals „fertig“ werden wird. Die Kraft seiner Musik zeigt sich überdies erst recht, wenn Hiekel verschiedene Stücke, Aussagen oder Ästhetiken seiner Musik etwa mit Bach, Stockhausen, der Jazzmusik oder Adorno konfrontiert und zu dem erstaunlichen Schluss kommt, dass Zimmermann unter all diesen Perspektivwechseln bestehen kann, da die meisten dieser Einflüsse ohnehin von ihm schon selbst offen oder im Denken verhandelt sind. Kein Zimmermann-Werk etwa kommt ohne ein reflexives Denken über Kontrapunkt oder Entwicklung aus, keines aber auch ohne tief greifenden Ausdruck und Aussage. In Hiekels viele Aspekte wie Literatur, Film oder Philosophie einbindender (und nicht unbedingt für den Laien immer leicht zu folgender) Darstellung steht man am Ende vor einer in Ganzheit leuchtenden künstlerischen Person und bedauert nur aufrichtig, dass in diesem Jahr kaum eine musikalische Würdigung möglich war – Tonträger müssen es richten und hier und da finden sich auch im Rundfunk oder in den Mediatheken interessante Beiträge.

Das sollten eigentlich Kurzvorstellungen werden hier, aber Zimmermann läßt sich eben nicht in zwei Sätzen abhandeln. Die folgenden Bücher eigentlich auch nicht, aber es soll ja noch etwas zum Lesen übrig bleiben, daher versuche ich mich nun doch kürzer zu fassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wer gerade noch bis hierher folgen konnte und auch mit Zimmermann etwas anfangen kann, den Namen Margarete Dessoff noch nicht gehört hat. Maximal dürfte ihr Vater Otto Dessoff in den Gehirnwindungen ein „da war doch was“ hervorrufen – richtig, der hat 1876 in Karlsruhe Brahms 1. Sinfonie uraufgeführt. Die Tochter des Kapellmeisters und Brahms-Freundes wollte eigentlich Konzertsängerin werden, verlor aber im Gesangsunterricht ihre Stimme. Fortan widmete sie sich aus dem Unterricht heraus der Chormusik, gründete den „Dessoff’schen Frauenchor“ und setzte Marksteine in der Repertoireentwicklung und der Dynamik von Amateur- und Profichören im beginnenden 20. Jahrhundert, in dem es auch galt eine ritualisierte und nicht mehr zeitgemäße Kultur der Gesangvereine zu überwinden. 1923 ging Margarete Dessoff nach New York und gründete dort die „Dessoff Choirs“, die sie bis 1936 betreute. Ihre letzten Lebensjahre – von den Nazis von Verfolgung bedroht – verbrachte sie im schweizerischen Locarno. Sabine Fröhlich hat im März dieses Jahres die absolut spannende Biografie von Margarete Dessoff im Wolke Verlag veröffentlicht, die natürlich erst einmal mit der Persönlichkeit bekannt macht, aber auch versucht zu erklären, warum diese Chordirigentin und ihr Wirken lange Zeit so aus der Wahrnehmung so verschwunden war. Die Dessoff Choirs in New York bestehen weiterhin – vor allem ist die Biografie vor dem Hintergrund der Zeit spannend zu lesen und sicher auch für Chordirigenten und Musikwissenschaftler als Zeitdokument interessant. Indes scheint die Wirkung der durch Dessoff verbreiteten Chorkultur (insbesondere lokal begrenzt auf die Juilliard School und ihre Umgebung) einigermaßen in Grenzen zu verbleiben, wenngleich man über ihre Persönlichkeit einen Blick auf die Musik des beginnenden 20. Jahrhunderts einmal aus einer ganz anderen, beispielhaften Perspektive einnehmen kann.

Das sollten eigentlich Kurzvorstellungen werden hier, aber Zimmermann läßt sich eben nicht in zwei Sätzen abhandeln. Die folgenden Bücher eigentlich auch nicht, aber es soll ja noch etwas zum Lesen übrig bleiben, daher versuche ich mich nun doch kürzer zu fassen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, wer gerade noch bis hierher folgen konnte und auch mit Zimmermann etwas anfangen kann, den Namen Margarete Dessoff noch nicht gehört hat. Maximal dürfte ihr Vater Otto Dessoff in den Gehirnwindungen ein „da war doch was“ hervorrufen – richtig, der hat 1876 in Karlsruhe Brahms 1. Sinfonie uraufgeführt. Die Tochter des Kapellmeisters und Brahms-Freundes wollte eigentlich Konzertsängerin werden, verlor aber im Gesangsunterricht ihre Stimme. Fortan widmete sie sich aus dem Unterricht heraus der Chormusik, gründete den „Dessoff’schen Frauenchor“ und setzte Marksteine in der Repertoireentwicklung und der Dynamik von Amateur- und Profichören im beginnenden 20. Jahrhundert, in dem es auch galt eine ritualisierte und nicht mehr zeitgemäße Kultur der Gesangvereine zu überwinden. 1923 ging Margarete Dessoff nach New York und gründete dort die „Dessoff Choirs“, die sie bis 1936 betreute. Ihre letzten Lebensjahre – von den Nazis von Verfolgung bedroht – verbrachte sie im schweizerischen Locarno. Sabine Fröhlich hat im März dieses Jahres die absolut spannende Biografie von Margarete Dessoff im Wolke Verlag veröffentlicht, die natürlich erst einmal mit der Persönlichkeit bekannt macht, aber auch versucht zu erklären, warum diese Chordirigentin und ihr Wirken lange Zeit so aus der Wahrnehmung so verschwunden war. Die Dessoff Choirs in New York bestehen weiterhin – vor allem ist die Biografie vor dem Hintergrund der Zeit spannend zu lesen und sicher auch für Chordirigenten und Musikwissenschaftler als Zeitdokument interessant. Indes scheint die Wirkung der durch Dessoff verbreiteten Chorkultur (insbesondere lokal begrenzt auf die Juilliard School und ihre Umgebung) einigermaßen in Grenzen zu verbleiben, wenngleich man über ihre Persönlichkeit einen Blick auf die Musik des beginnenden 20. Jahrhunderts einmal aus einer ganz anderen, beispielhaften Perspektive einnehmen kann.

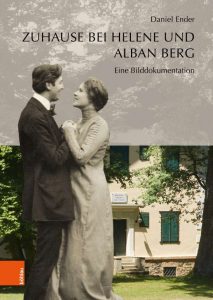

Bleiben wir noch kurz im 20. Jahrhundert und wenden den Blick nach Österreich, dort, wo im Angesicht der Dreitausender ebenso kolossale Partituren entstanden sind. Im Mahler-Komponierhäuschen am Wörthersee läßt sich die karge Einsiedelei des Komponisten nachempfinden, der täglich hier in den Wald hochstieg und immerhin die Sinfonien 5-8 in dieser grünen Umgebung schuf. Keine fünfzehn Kilometer entfernt am gleichen See steht etwas oberhalb am Wegesrand eine verschlossene Villa nebst gepflegtem Park – die Nummer 22 prangt auf dem Briefkasten. Wer dort was einwirft, landet bei der Alban-Berg-Stiftung in Wien – es ist das „Waldhaus“ von Helene und Alban Berg, in dem Berg die letzten drei Sommer seines Lebens verbrachte. Und obwohl Helene Berg diese Wirkungsstätte ihres Gatten gerne offen gesehen hätte, scheint es bislang nicht gelungen zu sein, hier einen Gedenk- oder Schaffensort etablieren zu können, von wenigen Veranstaltungen abgesehen. Immerhin gibt es nun eine sehr interessante Bilddokumentation über verschiedene Wohnorte von Alban und Helene Berg von Daniel Ender (Böhlau Verlag), die insofern sehr gelungen ist, weil sie ein Künstlerleben aus der Sicht der Wohnungen, Interieurs und auch der fotografischen (Selbst-) Darstellung dieser Räume und Orte abbildet – Ender konnte hier natürlich auf viele Nachlass-Dokumente aus dem Besitz der Berg-Stiftung zurückgreifen, man fühlt sich wirklich wie bei einem Gang durch eine Art Museum, vorübergehend treten auch die kompositorischen Werke in den Hintergrund, eine ganz normale österreichische Familie…? – Alban Bergs Begeisterung für das Automobil etwa hatte ja schon früher eine eigene „Auto-Biographie“ hervorgerufen. Und nun kann man auch nachverfolgen, in welchen Räumen Berg die „Lulu“ oder das Violinkonzert schrieb. Auch die familiäre Wiener Umgebung ist ausgiebig beschrieben, samt kleiner Gegenstände wie einer Münz- und Steinsammlungen oder selbst gezeichneten Grundrissen, die vor einem Umzug angefertigt wurden. Nun wünscht man sich nur noch, dass der nächste Bildband die Villa in Auen wieder mit geöffneten Fenstern zeigt…

Bleiben wir noch kurz im 20. Jahrhundert und wenden den Blick nach Österreich, dort, wo im Angesicht der Dreitausender ebenso kolossale Partituren entstanden sind. Im Mahler-Komponierhäuschen am Wörthersee läßt sich die karge Einsiedelei des Komponisten nachempfinden, der täglich hier in den Wald hochstieg und immerhin die Sinfonien 5-8 in dieser grünen Umgebung schuf. Keine fünfzehn Kilometer entfernt am gleichen See steht etwas oberhalb am Wegesrand eine verschlossene Villa nebst gepflegtem Park – die Nummer 22 prangt auf dem Briefkasten. Wer dort was einwirft, landet bei der Alban-Berg-Stiftung in Wien – es ist das „Waldhaus“ von Helene und Alban Berg, in dem Berg die letzten drei Sommer seines Lebens verbrachte. Und obwohl Helene Berg diese Wirkungsstätte ihres Gatten gerne offen gesehen hätte, scheint es bislang nicht gelungen zu sein, hier einen Gedenk- oder Schaffensort etablieren zu können, von wenigen Veranstaltungen abgesehen. Immerhin gibt es nun eine sehr interessante Bilddokumentation über verschiedene Wohnorte von Alban und Helene Berg von Daniel Ender (Böhlau Verlag), die insofern sehr gelungen ist, weil sie ein Künstlerleben aus der Sicht der Wohnungen, Interieurs und auch der fotografischen (Selbst-) Darstellung dieser Räume und Orte abbildet – Ender konnte hier natürlich auf viele Nachlass-Dokumente aus dem Besitz der Berg-Stiftung zurückgreifen, man fühlt sich wirklich wie bei einem Gang durch eine Art Museum, vorübergehend treten auch die kompositorischen Werke in den Hintergrund, eine ganz normale österreichische Familie…? – Alban Bergs Begeisterung für das Automobil etwa hatte ja schon früher eine eigene „Auto-Biographie“ hervorgerufen. Und nun kann man auch nachverfolgen, in welchen Räumen Berg die „Lulu“ oder das Violinkonzert schrieb. Auch die familiäre Wiener Umgebung ist ausgiebig beschrieben, samt kleiner Gegenstände wie einer Münz- und Steinsammlungen oder selbst gezeichneten Grundrissen, die vor einem Umzug angefertigt wurden. Nun wünscht man sich nur noch, dass der nächste Bildband die Villa in Auen wieder mit geöffneten Fenstern zeigt…

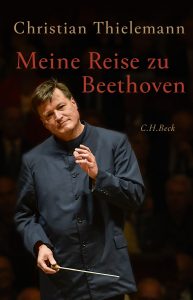

Ein Dirigent dirigiert. Und man freut sich über die Musik, die er aus dem Orchester hervorzaubert. Dann und wann fragt man sich aber auch, warum denn dieser Takt so und so ist oder ob der gute Beethoven an jener Stelle das wirklich so schnell gedacht hat? Und was meinte er eigentlich mit diesen unsingbaren Stellen in der Neunten? Und wie schnell ist denn ein Allegro wirklich bei ihm? Das sind lauter Dinge, auf die es niemals endgültige Antworten gibt, die aber spannend zu erfahren sind, wenn ein Dirigent vom Schlage Christian Thielemann darüber sinniert. So ein Satz zur Neunten wie: „Die Reife dafür erwirbt man, indem man sich von dieser Symphonie gleichsam berieseln läßt und viele, viele Jahre lang weder ein noch aus weiß.“ wirkt gleich sympathischer als eine Analyse bis ins hinterletzte Sechzehntel, weil wir danach vermutlich auch nicht schlauer wären. Doch diese im Lernen niemals aufhörende Annäherung an Beethoven, die etwa auch einen Herbert Blomstedt mit 93 Jahren immer wieder dazu anfeuert, die Partituren neu zu befragen, ist es, was uns diese Erlebnisse so wertvoll macht. Schön ist an Christian Thielemanns „Reise zu Beethoven“, wie der Dirigent nahezu im leichten Plauderton plötzlich zu (Un-)Tiefen bei Beethoven vorstößt, gerade noch mit der Anmoderation „Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster…“ versehen. Das ganze Buch zeigt eigentlich wunderbar, wie Thielemann mit den Noten und ihren Vielschichtigkeiten umgeht, wie er auch im Wort in einen Dialog mit Beethoven treten kann, seine Metronome in Frage stellt oder in die Werkstatt der Leonoren-Ouvertüren eintaucht. „Mit Beethoven muss man leben als Musiker. Und immer wieder neu kämpfen.“ – Und ab und zu läßt Thielemann auch mal fünfe gerade sein. Wo kein Drama ist, ist immer noch Musik, wie er treffend zur „Pastorale“ bemerkt: „Die Vögel singen, ein paar Wolken ziehen vorbei, ich freue mich auf mein Butterbrot.“ – Wer nicht da gleich die Oboe im Ohr hat, dem ist auch nicht mehr geholfen..

Ein Dirigent dirigiert. Und man freut sich über die Musik, die er aus dem Orchester hervorzaubert. Dann und wann fragt man sich aber auch, warum denn dieser Takt so und so ist oder ob der gute Beethoven an jener Stelle das wirklich so schnell gedacht hat? Und was meinte er eigentlich mit diesen unsingbaren Stellen in der Neunten? Und wie schnell ist denn ein Allegro wirklich bei ihm? Das sind lauter Dinge, auf die es niemals endgültige Antworten gibt, die aber spannend zu erfahren sind, wenn ein Dirigent vom Schlage Christian Thielemann darüber sinniert. So ein Satz zur Neunten wie: „Die Reife dafür erwirbt man, indem man sich von dieser Symphonie gleichsam berieseln läßt und viele, viele Jahre lang weder ein noch aus weiß.“ wirkt gleich sympathischer als eine Analyse bis ins hinterletzte Sechzehntel, weil wir danach vermutlich auch nicht schlauer wären. Doch diese im Lernen niemals aufhörende Annäherung an Beethoven, die etwa auch einen Herbert Blomstedt mit 93 Jahren immer wieder dazu anfeuert, die Partituren neu zu befragen, ist es, was uns diese Erlebnisse so wertvoll macht. Schön ist an Christian Thielemanns „Reise zu Beethoven“, wie der Dirigent nahezu im leichten Plauderton plötzlich zu (Un-)Tiefen bei Beethoven vorstößt, gerade noch mit der Anmoderation „Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster…“ versehen. Das ganze Buch zeigt eigentlich wunderbar, wie Thielemann mit den Noten und ihren Vielschichtigkeiten umgeht, wie er auch im Wort in einen Dialog mit Beethoven treten kann, seine Metronome in Frage stellt oder in die Werkstatt der Leonoren-Ouvertüren eintaucht. „Mit Beethoven muss man leben als Musiker. Und immer wieder neu kämpfen.“ – Und ab und zu läßt Thielemann auch mal fünfe gerade sein. Wo kein Drama ist, ist immer noch Musik, wie er treffend zur „Pastorale“ bemerkt: „Die Vögel singen, ein paar Wolken ziehen vorbei, ich freue mich auf mein Butterbrot.“ – Wer nicht da gleich die Oboe im Ohr hat, dem ist auch nicht mehr geholfen..

Auf mehrlicht befinden sich mehr als 600 Rezensionen, Interviews, Reiseberichte und Kulturfeatures. Wenn Sie als Leser*in mein werbefreies Blog mit einer kleinen Spende unterstützen wollen, freue ich mich sehr.

Kommentaren